RIS 架构及仿真必要性

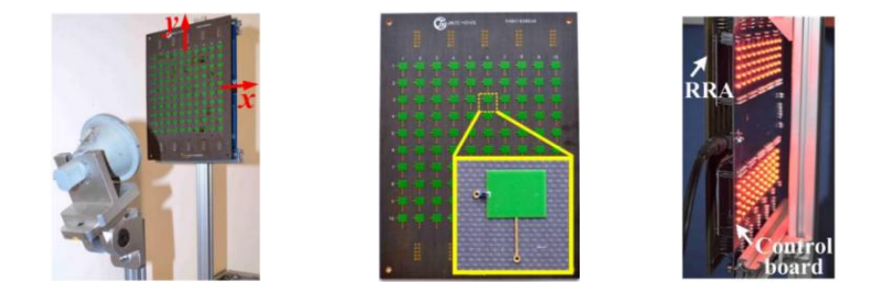

智能超表面硬件架构主要包含三大部分,即馈电模块、可重构电磁表面和控制模块如图2-1。

图2-1馈电模块、可重构电磁表面和控制模块

馈电模块是整个系统的信号输入源,主要功能是将待发射电磁信号馈入到可重构电磁表面。目前,根据馈电模块的馈入与输出方式不同,可以分为远场反射式、远场透射式、近场透射式以及有源无源集成式等多种模式如图2-2。其中,远场反射式和远场透射式两种馈电模块,既可以采用同一系统中的馈源天线主动发射方式,也可以采用被动接收来自其他信号源远程电磁波的方式。

可重构电磁表面是系统中对电磁波进行调控的主体,通常由周期或准周期排布的电磁单元组成,每个电磁单元通过集成 PIN 二极管、变容二极管等非线性器件可对控制模块给出的低频控制信号进行响应,改变局部单元的电磁特性,进而调控来自馈电模块的高频通信信号。控制模块的主要功能是对可重构电磁表面进行控制,通常基于可编程逻辑门(Field Programmable Gate Array,FPGA)或类似的可编程平台上实现。控制模块根据上层系统给出的控制决策,产生低频控制信号和驱动电压并加载到电磁表面上的非线性器件上,从而实现对电磁表面功能的实时控制。

电磁单元设计与优化是智能超表面阵面设计的核心,需要先根据实际的应用需求确定单元设计目标,然后对电磁单元主体、偏置线路等进行优化设计。利用仿真软件建模分析。

周期电磁单元仿真设置

步骤1 周期边界条件设置方法

选中单元的一个面在Assign Boundary > Coupled > Primary设置主边Primary1,按照下图设置U/V矢量;然后选择与其对立的面设置Secondary,其中需要选定主边界为Primary1,对于Secondary边界的Phase Delay保持默认设置点击Finish。然后对另外两个相邻的面重复上述步骤,周期边界条件设置完成。

完整资料请登入会员下载PDF